不知道大家有沒有注意到一個現象?

現在七八萬的預算,已經能買到一輛插混車了;可同樣的價格,卻幾乎見不到增程車的影子。

而在高端市場,情況又恰好相反——高端增程車不少見,但高端插混車卻稀有得很。

這就讓人好奇了:

為什么插混很難打入高端市場,而增程又很難走進低端市場呢?

今天咱們就來聊聊這個問題。

提到這個話題,有人可能會認為,還不是插混車缺乏標桿。

但凡有像理想汽車那樣的品牌,早就從 bba 身上割下一塊肉了。

聽上去好像挺有道理,畢竟理想靠著增程模式,不僅銷量穩居前列。

還把不少傳統豪華品牌的客戶,拉了過來。

但問題是,插混車真的只是缺個標桿嗎?其實沒那么簡單。

因為插混車,并不是沒人做過高端化嘗試。

像寶馬、奔馳這些豪華品牌,早些年就推出過不少插混車型,價格動不動就四五十萬,甚至更高。

可銷量呢?基本都是曇花一現,甚至不少車型悄悄停產了。

反觀增程車,卻在高端市場越混越好。

這背后的原因,其實是有個“門檻”卡住了插混車。

這個門檻是什么呢?——技術太復雜了,體驗卻又不是很突出。

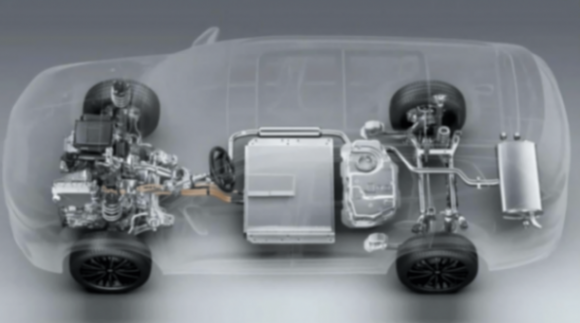

說白了,插混車是個“左右逢源”的角色,既要考慮發動機直驅,也要考慮電池直驅。

甚至某種程度上,還要相互協同的時刻,技術的復雜性真的很高。

這樣的復雜性,雖然帶來了油耗的降低,但體驗卻不上不下的。

但增程車就不同了。

它的本質還是純電車,只是多了個“增程器”用來發電。

這樣一來,技術的復雜度降低了,純電續航也提升了,體驗也會好很多。

更重要的是,這種以電為主的方案,更容易實現很多“智能化”和“科技化”的配置。

說到底,就是電量充足,可以“岔開了用”。

考慮到這電,舒適性的體驗也能大大提升——自然而然的,就開始慢慢蠶食高端市場了。

就拿理想汽車來說,30萬的價格,冰箱彩電大沙發拉滿,電量管夠:

舒適性配置,早已經超過了奔馳 S 級了;

再加上空間寬敞,駕駛體驗也不差,怎么可能賣不好呢?

所以,插混車高端化不順,根本原因不是缺標桿,而是模式本身不夠討好。

而增程車為什么打不進低端市場,原因就更直接了。我們接著往下聊。

提到這個問題,其實原因也不復雜,就兩個字:成本。

說白了,增程車雖然技術復雜度不高,但架不住成本高。

要保證不錯的純電續航,電池容量就不能小,增程器也得有,電機、電控這些也一個不能少。

這么一整下來,成本基本是插混車的1.2倍,甚至更高。

這可不是亂說,打開app 搜索下,就會發現:

根本沒有10萬以內的增程車,基本都在10萬以上!

因為人家的純電續航,怎么樣都得150公里起步——就這個門檻,注定便宜不起來。

所以,七八萬的預算,你就別想買增程車了。

車企也不傻,虧本生意肯定沒人做。

再有就是,低端市場的消費邏輯不一樣。

對大多數買七八萬車的消費者來說,能開、能跑、省油就夠了,花里胡哨的功能反而是累贅。

增程車的“長續航”和“智能化”,在這種價位上反而有點像“用牛刀殺雞”。

而插混車恰好能打到這個點上:電池小,能上綠牌,省點油錢,算起來也劃算。

所以你會發現,七八萬的插混車銷量挺不錯,特別是一些國產品牌,簡直是“卷王”本卷。

關鍵是增程車的虧電油耗還很高——這一點,低端市場的用戶,肯定是無法接受的。

因為他們的收入本身就一般,對使用成本很敏感。

某種程度上看,別說差個1-2升油耗了,就算多花幾毛錢,可能都很心疼。

考慮到這個點,增程車打不進低端市場,賣不動也就不奇怪了。

總的來看,插混車高端化不順,是因為模式不討好;

增程車打不進低端,是因為成本勸退。

說白了,插混車和增程車就是兩條路,各有優劣,但想“上天下地”全占,難度不小。

所以,別再糾結什么“標桿不標桿”的問題了,關鍵還是看模式和成本。

當然,新能源車的市場變化也挺快的,誰也說不準明年會怎么樣。

不過有一點是肯定的,選車這事兒,還得理性點,別被宣傳搞得眼花繚亂。