隨著2025年被業界譽為“智能駕駛啟航之年”,眾多汽車制造商紛紛將高端智能駕駛技術引入主流市場,使得智能駕駛逐漸走進千家萬戶。然而,這一趨勢也伴隨著一個顯著問題:部分車企在宣傳時模糊了“輔助駕駛”與“自動駕駛”的界限,過度渲染當前智能駕駛技術的能力與安全性,導致消費者認知出現偏差。

這種認知誤區不僅可能引起消費者的誤解,嚴重時甚至可能引發安全事故。每當智能駕駛相關事故發生時,公眾往往會質疑為何某項功能未能發揮作用,或雷達未能檢測到障礙物等。這些疑問背后,反映出的是消費者對智能駕駛技術期望與實際情況之間的落差。

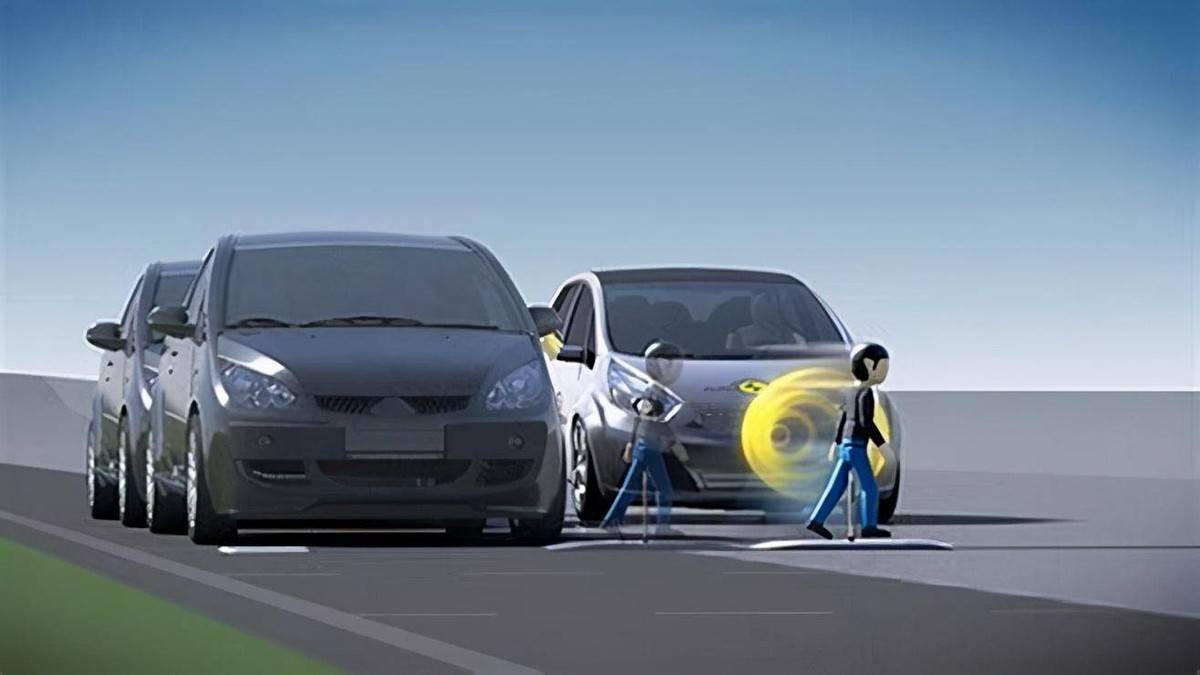

特別值得注意的是,許多消費者錯誤地將自動緊急制動(AEB)視為車輛避免風險的絕對保障。事實上,AEB的觸發受到多種因素制約,包括車速、障礙物類型、識別精度以及車企的標定策略等。例如,某些障礙物如錐桶、動物等可能不被AEB系統識別;同時,不同車企對于AEB的觸發條件也可能存在差異,有的偏保守,有的則偏激進。一旦駕駛員在系統預警時接管車輛,AEB將不會介入。

目前,智能駕駛技術主要分為依賴攝像頭的純視覺方案和激光雷達融合感知方案。盡管這兩種方案在軟硬件性能足夠強大、數據訓練充分的情況下,其能力可能超越人類司機,但仍存在各自的短板。純視覺方案在弱光、復雜路況下易“失明”,而激光雷達雖具有更遠的探測距離和精度,但仍可能受到極端天氣的影響。因此,即便是激光雷達+毫米波雷達+攝像頭的組合,也無法保證100%的障礙識別準確率。

許多車企在宣傳時往往將不同技術路線的智能駕駛統稱為“高階智駕”,這進一步加劇了消費者的認知困惑。因此,消費者在購買智能駕駛汽車時,應充分了解自己車輛的智能駕駛能力邊界。

長期依賴智能駕駛還可能導致駕駛員的警惕性和肌肉記憶減弱。神經科學研究表明,當駕駛員開啟智能駕駛系統時,大腦活躍度下降,反應時間延長。一旦需要人工接管智能駕駛,駕駛員可能難以在短時間內重新進入緊張狀態,這對駕駛員的生理、心理及應激反應能力提出了更高要求。

從法律角度來看,目前市場上的智能駕駛技術均屬于L2級別的輔助駕駛。因此,在發生交通事故時,責任通常由駕駛員承擔。除非駕駛員能證明事故是由于車輛系統缺陷導致,但這種自證過程往往耗時費力且成功率低。據統計,2024年國內涉及智能輔助駕駛的交通事故中,超80%的責任由駕駛員承擔。

消費者在購買和使用智能駕駛汽車時,應保持理性態度,充分了解智能駕駛技術的局限性和責任歸屬,避免過度依賴智能駕駛而忽略自身的駕駛技能和安全意識。